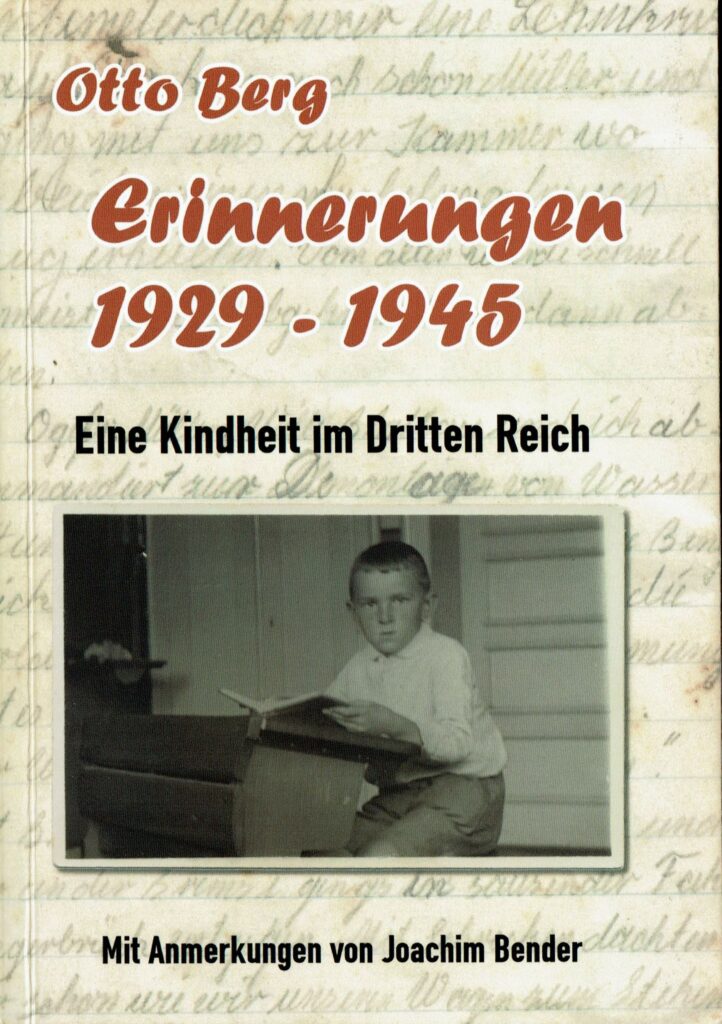

Ein Kapitel aus dem Buch: „Erinnerungen 1929 – 1945“ von Otto Berg, Jahrgang 1929, aus Alterkülz bei Kastellaun im Hunsrück.

Dieser wurde als 15jähriger Hitlerjunge des >Gaues Moselland< 1944 Notdienstverpflichtet und musste Ende 1944 Dienst am Westwall/Höckerlinie bei Otzenhausen, sowie an der Eisenbahnbrücke in Nonnweiler leisten. Da Otto Berg während dieser Zeit Tagebuch führte, sind seine Erlebnisse sehr detailliert und aufschlussreich. Sie reichen bis zum Aufenthalt im amerikanischen Kriegsgefangenenlager auf den Rheinwiesen bei Ingelheim, bis hin zu seiner Heimkehr in den Hunsrück.

Im Kapitel: „Am Westwall!“, schildert er seine Erlebnisse in Nonnweiler.

Am Westwall!

Seit 1940, als der Frankreich Krieg beendet war, war der Westwall ja überflüssig. Es wurde nicht mehr viel an ihm instand gehalten. Das änderte sich schlagartig, als die Amerikaner 1944 in der Normandie landeten und in Richtung Deutschland vorrückten.

Ab Spätjahr 1944 wurden ganze Brigaden von Volkssturmmännern (bis 60 Jahre) mobilisiert und zum Westwall verfrachtet. Sie mussten Schützengräben ausheben und MG Stellungen bauen. Am ersten Tag im Dezember kam Otto Heinz – der inzwischen auf dem Standort in Kastellaun die Stelle von Hermann Wickert, der nun Soldat war, eingenommen hatte – zu mir und sagte. „Du musst übermorgen zum Westwall!“

Am nächsten Tag besorgte ich mir das Nötigste, was man zum täglichen Gebrauch haben musste. Tags darauf ging es mit dem ersten Zug nach Simmern, wo sich schon eine Menge Personen eingefunden hatten, von denen ich viele kannte. Wir stiegen um, in den Zug nach Hermeskeil. Zu der Zeit war die Strecke nach dem Bahnhof noch befahrbar, was wenige Wochen später nicht mehr möglich war.

Am 13.1.45 wurde nämlich das Gleisdreieck bombardiert. 36 schwere Bomben wurden abgeworfen. Richtige Volltreffer landeten sie nicht, aber die Strecke war doch stark beschädigt. Zwischen Bahnhof und Tunnel am Bergschlösschen war sie nicht mehr befahrbar. Dort musste aus- und eingestiegen werden. Hermeskeil war der Ort, an dem wir uns melden mussten. Einige Hundert vom Jahrgang 28 und 29 aus der ganzen Gegend kamen hier zusammen und wurden zu ihren Einsatzorten eingeteilt. 80 Mann wurden nach Nonnweiler abkommandiert, zu denen auch ich gehörte. Arbeitskleidung mussten wir mitbringen.

Ein paar verwundete Soldaten, die nicht mehr an die Front konnten, holten uns ab. Sie waren nun unsere Vorgesetzten. Wir mussten antreten und marschierten mit lautem Gesang nach Nonnweiler. Die Entfernung betrug etwa 8 km. Dort angekommen wurden wir in einem großen, mit Stroh ausgelegten Saal, in dessen Mitte ein großer Sägemehlofen stand, untergebracht. Jeder Einzelne erhielt eine Decke, um uns im Strohlager zudecken zu können. Von den etwa 4 Soldaten, die für uns zuständig waren, wurden wir in Arbeitsgruppen eingeteilt. Die Plumpsklos befanden sich außen neben dem Saal. Als Waschgelegenheit diente ein einziges kleines Spülbecken im Flur vor dem Saal. Dort staute sich morgens alles, nur wenige kamen an die Reihe. Abends, wenn wir verdreckt von der Arbeit kamen, musste man oft stundenlang warten, bis man an die Reihe kam. Auf einer Seite des riesengroßen Saales standen Tische und Bänke zum Einnehmen der Mahlzeiten.

Am nächsten Morgen ging es zum ersten Arbeitseinsatz. Nachdem wir unsere Arbeitsgeräte empfangen hatten (Äxte und Sägen). Zogen wir mit Gesang Richtung Otzenhausen. Bald sahen wir die ersten Höckerlinien (sie waren 1938 – 39 errichtet worden). Hier wurde Halt gemacht und wir bekamen die Arbeit, die wir zu verrichten hatten, erklärt.

Etwa 20 m diesseits der Höckerlinien hatte der Volkssturm kurze Zeit vorher Schützengräben ausgehoben. Darin sollten die Soldaten mit den Panzerfäusten und Maschinengewehren Stellung nehmen. Für deren Tarnung und Deckung sollten wir sorgen. Pfähle und Draht wurden uns ausgehändigt. Direkt vor den Schützengräben schlugen wir die Pfähle im Abstand von etwa 8-10 m ein. Zwischen den einzelnen Pfählen spannten wir zirka 4 Reihen Draht. Unsere Hauptbeschäftigung war nun alle Sorten von Reisig dazwischen zu stecken, was zur Tarnung dienen sollte, damit die einzelnen Stellungen von den anrückenden Panzern und der Infanterie nicht erkannt werden sollten. Eine Abordnung von uns war immer unterwegs, um im Wald oder in den Hecken, für den benötigten Nachschub an Reisig zu sorgen. Das war unsere Arbeit in den knapp 3 Wochen, in denen wir dort eingesetzt waren. In dieser Zeit hatten wir die ganze Strecke zwischen Nonnweiler und Otzenhausen noch etwas weiter fertiggestellt.

Unser gesamter Tagesablauf sah so aus: Etwa um 6 Uhr war wecken und anschließend Frühstück mit Kommissbrot, Marmelade und Butterersatz (Margarine?). Da zum Waschen für so viele Personen ja keine Möglichkeit bestand, marschierten wir noch im Dunkeln mit lautem Gesang ab zum Einsatzort. Jeden Mittag bekamen wir von einer Feldküche gekochten Eintopf, den wir aus einer Blechschüssel auf der Baustelle einnahmen. Um 4 Uhr etwa war Feierabend, mit Gesang ging es wieder ins Quartier zurück. Dort hatten wir etwa 1 Std. Zeit uns zu reinigen und zu waschen.

Um 6 Uhr war 1 Std. lang politischer Unterricht angesagt, der sich „Volksbürgerkunde“ nannte. Doch der Feldwebel, der ihn abhielt, hatte das in ein paar Minuten erledigt. Die restliche Zeit verbrachten wir mit dem Einüben von Marschliedern. Musik war sein Leben. Die Hauptlieder, die wir einübten und jeden Tag mehr als zehnmal sangen, waren: „Unter Erlen steht ne Mühle“ und „0 du schöner Westerwald“. So ging das Tag vor Tag mit dem perfekten Einüben der Lieder. Dies alles fand in unserem Strohlager im Saale statt. Nach kurzer Zeit waren wir die Sache mit dem Üben der Lieder so leid, dass wir anfingen zu murren. Dabei hatte er mich entdeckt, kam auf mich zu und schrie mich an: „Jetzt will ich mal sehen, ob du so gut singen kannst wie meckern.“ Ich musste ihm etwas vorsingen. Das musste schiefgehen. In der Schule hatte ich bei Musik immer mangelhaft stehen. Und so sang ich ihm noch bewusst schlechter, als ich in Wirklichkeit konnte. Er schrie, ich solle das Maul richtig aufmachen beim Singen. Daraufhin konterte ich und fragte: „Ist das Singen so wichtig, um noch den Krieg zu gewinnen?“ Unser Disput ging noch einige Zeit hin und her. Meine Kameraden kitzelten sich innerlich darüber, durften es sich aber nicht anmerken lassen. Seitdem hatte ich es bei ihm verschissen. Aber, Gott sei Dank, war er im Gelände nicht dabei. Nach dem Krieg, wenn mich einer meiner Kumpels von damals traf, lachten wir nochmals darüber.

Etwa um 7 Uhr gab es das Abendessen mit etwas Hartwurst, Käse, genügend Brot und Tee. Es war uns freigestellt, noch bis 10 Uhr ins Dorf zu gehen. Um Punkt 10 Uhr mussten alle zurück sein.

In einem Nachbardorf waren auch die Jungen vom HJ-Straflager Stahleck untergebracht. Sie mussten schwere Arbeit verrichten und wurden dazwischen arg schikaniert. Eines Morgens hörten wir, kurz nachdem wir aufgestanden waren, lautes Befehlsgebrülle neben unserem Saal. Wir wurden hinausbefohlen um zu sehen, wie es uns ergehen würde, wenn wir nicht gehorchten. Sie mussten mit „Hinlegen und Aufstehen“ sich im Dreck rumwälzen. Obwohl es noch nicht richtig hell war, erkannte ich sofort einen von ihnen. Sie waren zur Strafe ganz kahl geschoren und hatten keine Kopfbedeckung. Zur Umwelt durften sie keinerlei Kontakt aufnehmen. Derjenige, den ich erkannte, war Kurt Wickert aus Reich. Er hatte mich auch erkannt. Ich wusste, dass ich mit ihm nichts sprechen durfte, um ihm keine zusätzlichen Unannehmlichkeiten zu bereiten. So winkten wir uns einige Male verstohlen zu, während sie zur Abschreckung vor unseren Augen schikaniert wurden. Kurt Wickert heiratete nach dem Krieg nach Klosterkumbd. Er war der Schwiegervater von Manfred Schulz, der von der Osterkülzmühle stammt. Wenn ich ihn in späteren Jahren traf, erwähnte er nichts von der Sache, da es ihm vielleicht peinlich war. Ich fragte ihn deshalb auch nicht. So weiß ich bis heute nicht, was damals vorgefallen war.

Eines Morgens, als wir kurz vor Otzenhausen an unserer Arbeitsstelle ankamen, hielt einer in Offiziersuniform, hoch zu Rosse auf einem kleinen Hügel und beobachtete mit einem Fernglas das Geschehen. Als ich an ihm vorbeikam, sah ich mit Verwunderung, dass es unser Standortführer in Kastellaun, Leutnant Heinz Prinz, war. Einige Wochen vorher hatten wir noch Sonntagvormittags im Hotel Knebel Karten gespielt. Er wurde von Kastellaun an den Westwall versetzt, wo er die Leitung über einen großen Bezirk hatte, ein Teil davon betraf auch Nonnweiler (Gustav Peuter kam wieder von Laubach nach Kastellaun). Ich machte mich bemerkbar, er stieg vom Pferd und kam zu mir. Er schüttelte mir die Hand, was meine Kameraden mit Erstaunen wahrnahmen. Ihnen gegenüber war ich mächtig stolz. Wir unterhielten uns über alles Mögliche, dabei fragte er mich auch, wie es mir hier gefiele. Ich begann zu erzählen, auch von dem geflappten (bescheuerten) Gesangsunterricht, den wir jeden Tag über uns ergehen lassen mussten, auch über unser enges Lager, in dem es ja nachts lausig kalt war, es war ja einige Wochen vor Weihnachten. Er äußerte sich nicht groß dazu und schüttelte nur den Kopf.

Abends kehrten wir zurück ins Lager. Umgehend wurden wir mit 5 Mann ins Büro befohlen. Es wurde uns mitgeteilt, dass wir in ein anderes Quartier umziehen müssten. Es waren folgende Kumpels: Fritz Menk aus Klosterkumbd (ein Cousin von Hermann Wickert), Kurt Kunz aus Klosterkumbd (er war damals vom Schmied Rudolf Kunz angenommen. Vorher und nachdem er volljährig war, trug er seinen Geburtsnamen Kurt Kremski), Otto Löhr aus Klosterkumbd (der dorthin evakuiert war), Walter Emmel aus Kisselbach und ich. Wir packten noch am selben Abend unsere sieben Sachen und zogen in unser neues Quartier.

Die Besitzer des Hauses waren, wie die meisten Nonnweilerer, evakuiert. Es war ein schönes großes Haus, kurz vor dem Krieg erbaut. Das Haus* stand in unmittelbarer Nähe der großen Bahnbrücke, über die der Verkehr von Hermeskeil in Saarland führte. Von den vielen Bomben, die auf die Brücke geworfen wurden, sie aber nicht trafen, war das Haus leicht beschädigt, alle Fenster kaputt, mit Brettern zugenagelt. Da die Strecke an anderer Stelle zerbombt war, haben wir keinen Bombenangriff während unserer Anwesenheit bis Weihnachten mehr erlebt. Auch während unserer Arbeit wurden wir von keinen Tieffliegern angegriffen. Sie schwirrten zwar mehrmals am Tage über uns herum, sodass wir Deckung suchen mussten, aber angegriffen wurden wir nicht. In dem Haus hatten wir ein leerstehendes, großes Zimmer zur Verfügung. Schlafen mussten wir auch auf dem Fußboden. Ob wir auf Stroh oder auf Decken lagen, ist in meinem Gedächtnis nicht haften geblieben. Ein kleiner Ofen stand auch im Zimmer. Da im Keller genug Holz vorhanden war, lagen wir schön warm. Wurden wir tagsüber nass, konnten wir abends unsere Kleider trocknen. Nur die Mahlzeiten mussten morgens und abends weiter im Saal eingenommen werden. Aber sonst war der Unterschied wie Tag und Nacht. Meine Kumpels rätselten, warum wir als einzige so ein gutes Quartier bekommen hätten. Ich konnte es mir ja denken, sagte ihnen aber nichts, um nicht als „Radfahrer“ dazustehen.

Übrigens, Heinz Prinz sah ich erst nach dem Krieg in seinem Textilgeschäft in Simmern wieder. In der schlechten Zeit nach dem Krieg hatte man eine Kleiderkarte, auf die man nur sehr wenig bekam. Ich erhielt zusätzlich von ihm manches Kleidungsstück, das ich im Kämmerchen neben dem Laden anprobieren musste. Er verpackte es mir dort, sodass auch sein eigenes Personal es nicht sehen sollte. Nach der Währungsreform leitete Heinz Prinz sein zweites Textilgeschäft in Kirchberg. Die Filiale in Simmern leitete ein schon in jungen Jahren ergrauter Herr Klein aus Heinzenbach. Gegen ihn spielte ich um 1950 Fußball. Er war Mittelläufer der SV Heinzenbach-Reckershausen. Durch ihn hielt ich noch etwas Verbindung mit Heinz.

Abwechselnd mussten immer ein paar Mann von uns für Kartoffeln, die für den Eintopf der Feldküche bestimmt waren, sorgen. Einmal war ich auch an der Reihe. Frühmorgens zogen wir mit einer Karre, Kreuzhacke und einem Spaten aus. Die Kartoffeln standen noch alle in den Äckern, da deren Besitzer ja evakuiert waren. Mit dem Spaten bekamen wir nur wenige raus, da der Boden ja gefroren war, sodass wir die Hacke benutzen mussten. Zu Hause angekommen war es auch unsere Aufgabe, die Kartoffeln zu schälen (was ich noch nie getan hatte). Sie gaben dem Eintopf einen süßen Geschmack.

Direkt neben dem Haus, in dem wir jetzt wohnten, befand sich ein kleiner Laden (Lebensmittelgeschäft von Josef Kolling, das Geschäft wurde noch bis Anfang der siebziger Jahre von seiner Tochter Mathilde Roth, geb. Kolling neben dem Geschäft im Dorf, im Hause der Volksbank, welches von Sohn Erich Kolling geführt wurde betrieben.), in dem es noch viel Krimskrams zu kaufen gab. Wir hatten fast alle Lebensmittelkarten von zu Hause mitbekommen, da sie dort nicht benötigt wurden, weil wir ja Landwirtschaft hatten. Auf die gab es zwar nicht so viel wie auf die für Normalverbraucher, aber für ein Stück Wurst oder so was langte es doch manchmal. Auch Bleistifte, Briefpapier und Briefmarken sowie Kriegsheftchen für 20 Pf. gab es in dem Geschäft zu kaufen. Deren Betreiber gehörten zu den wenigen, die noch in Nonnweiler lebten. Ob ich mal nach Hause geschrieben habe, weiß ich nicht mehr. Der Vorsatz war jedenfalls da.

Eines Nachts wurden wir geweckt. Angeblich waren feindliche Luftlandetruppen hinter den deutschen Linien abgesetzt worden. Unser ganzer Verein trat vor der Bahnbrücke, die gefährdet schien, an und wir wurden in Gruppen zu je 2 Mann eingeteilt, um die ganze Gegend nach etwas Verdächtigem abzusuchen und sofort zu melden, wenn uns etwas auffiel. Da wir ja keine Waffen hatten, konnten wir ja sonst nicht viel tun. Zu mir kam Johannes Hummerich aus Mengerschied, der nach dem Krieg mit seinen Schießbuden von Kirmes zu Kirmes zog. Doch er legte sich sogleich in einen Hausflur zum Schlafen. Da wir ja laufend kontrolliert wurden, musste ich für ihn kohlen (lügen) und sagte: Er wäre einen Klo zum Austreten suchen. Kurze Zeit später wurde die Aktion abgebrochen, weil es ein Fehlalarm war. Wenn es nachts windstill war, hörten wir in der Ferne die Schüsse der Artillerie.

Eines Tages kam noch einmal einer mit ein paar Stahleckern an uns vorbei. Er war ein ganz klein gewachsener HJ-Führer, der mit seinen großen Stiefeln, die ihm bis an die Knie gingen, aussah wie der gestiefelte Kater. Eine große dicke Schützenschnur hing ihm von den Schultern bis an den Bauch. Er hatte eine schrille laute Stimme wenn er seine Befehle gab. Einige Monate später sollten wir zu Schicksalsgenossen werden. Ich werde noch viel über ihn berichten.

Am 23.12.1944 wurden wir, da wir mit unserer Arbeit fertig waren, und alles getarnt war, vor dem Weihnachtsfest entlassen. Mitsamt unserer wenigen Habe marschierten wir nach Hermeskeil. Von hier aus fuhren wir mit dem Zug nach Simmern. Unterwegs im Zug traf ich Alfred Schäfer, der in einem anderen Ort am Westwall war. Alfred Schäfer stammte von der Braunemühle (heute Junkersmühle) bei Michelbach. Wir machten uns zu Fuß auf den Heimweg. Da wir seit dem frühen Morgen nichts mehr gegessen hatten, kehrten wir bei seinen Verwandten in Keidelheim ein. Obwohl es schon sehr spät war, kamen wir noch gerade rechtzeitig zum Abendessen. Es war bei der Familie Hilgert in Keidelheim. An einem sehr langen Tisch in ihrer Küche saßen aufgereiht wie die Orgelpfeifen ihre 9 Kinder (fast lauter Jungen). Hubert wohnt mit seiner Familie noch in ihrem Haus, Friedhelm wohnt in Kümbdchen und war dort jahrelang Bürgermeister. Reinhold, der Jüngste, ist nach Reich verheiratet. In den 70er Jahren arbeiteten wir zusammen bei der Firma Wust. Er war ein guter Kumpel von mir. Später arbeitete er bei der Bundeswehr in Kastellaun. Seine Tochter ist mit Metzger Braun aus Buch verheiratet. Am Tisch saßen noch Mutter und Vater Hilgert. Er war ein auf dem ganzen Hunsrück bekannter Pferdehändler. Seine Frau stammte von der Taubenmühle und war eine Tante von Alfred Schäfer.

Am Kopfende des Tisches thronte über allen der alte Großvater Hilgert (ob die Großmutter noch lebte, weiß ich nicht mehr). Nachdem wir alle unsere Plätze eingenommen hatten, begann er mit einem langen Brotmesser für alle das Brot zu schneiden. Für so viele Personen dauerte es seine Zeit. Da er ein sehr frommer Mann war, sprach er vor dem Essen noch ein längeres Gebet. Während des Essens durfte kaum gesprochen werden. Es war mit das feierlichste Mahl, das ich jemals eingenommen habe. Anschließend machten Alfred und ich uns auf den Weg nach Hause. Das Kapitel Westwall war nun beendet.

* Ich glaube es handelte sich um das Haus der Familie Breidenstein. Es stand unmittelbar unterhalb des Hanges wo heute die Eisenbahnstraße beginnt. Herbert und Helmbert Bautz wollten es nach dem Krieg für sich wieder aufbauen, sie hatten die Backsteine schon von altem Mörtel befreit, erhielten später aber keine Baugenehmigung, da die Straße dort entlang geführt wurde. Die Frau von Otto Menger im Drosselweg war eine geborene Breidenstein, sie und ihre zwei Brüder stammten aus diesem Haus. Die beiden Brüder kamen bis in die neunziger Jahre noch oft auf Besuch nach Nonnweiler. Sie kamen oft zu uns ins Restaurant zum Essen, dabei unterhielten sie sich Ausgiebig mit meiner Großtante Tilly Holobirek, geb. Lauer über alte Zeiten.

Auf diesem Foto kann man das Haus der Familie Breidenstein, welches sich unmittelbar unterm Hammerberg befand noch sehen.

Zerstörungen durch die Luftangriffe der Alliierten auf unser Dorf

Text-Quelle: http://ob29-45.de

Weiter

|

|